Und hier sind sie, die Top 10 der 50 besten Alben 2016 u.a. mit Iggy Pop, Nick Cave, Metallica, The Marcus King Band und The Rolling Stones.

Und hier sind sie, die Top 10 der 50 besten Alben 2016 u.a. mit Iggy Pop, Nick Cave, Metallica, The Marcus King Band und The Rolling Stones.

10 Neil Young

10 Neil Young

EARTH

Reprise/Warner

Umweltschützer-Neil hat wieder zugeschlagen. Sein jüngstes Live-Album handelt von kapitalistischer Gier und der damit einhergehenden Zerstörung des Planeten durch den Menschen. Zu hören gibt es Songs von den 70ern bis heute, von ›After The Gold Rush‹ über ›Love And Only Love‹ (28 Minuten!) bis zu ›The Monsanto Years‹. Zwischen die Lieder sind summende Bienen, schnatternde Gänse und muhende Kühe gemischt.

Anspieltipp: ›Vampire Blues‹

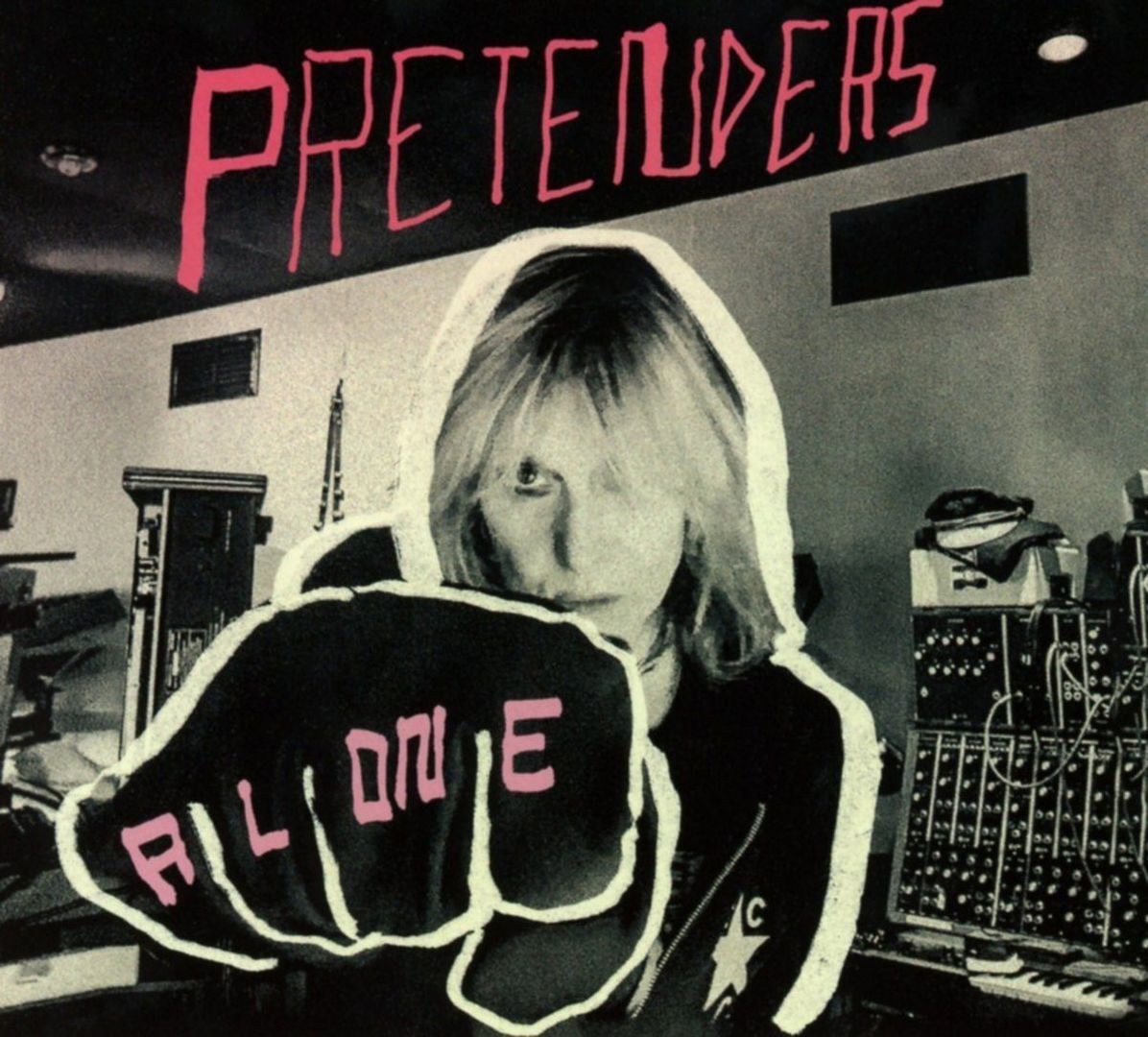

09 Pretenders

09 Pretenders

ALONE

BMG/Warner

„Von all meinen Alben liebe ich dieses am meisten“, verriet Chrissie Hynde vor Kurzem. Auch wenn das dem ein oder anderen Langzeitfan nicht gefallen dürfte, ist das natürlich ihr gutes Recht. Denn das zehnte Pretenders-Album steht ganz in der Tradition der New-Wave-Institution. Gemeinsam mit Dan Auerbach von den Black Keys ist Hynde eine ins Ohr gehende Mixtur aus Punk, 50s-Twang und Pophit gelungen.

Anspieltipp: ›Holy Commotion‹

08 The Pretty Reckless

08 The Pretty Reckless

WHO YOU SELLING FOR

Universal

Vermutlich eine der größten Überraschungen im Gesamtjahres-Ranking liefern The Pretty Reckless, war es doch lange viel zu einfach, sie als Möchtegern-Rockstar-Hobby eines schauspielernden Models abzutun. Doch Taylor Momsen ist mehr als ein 23-jähriges „Gossip Girl“ und WHO YOU SELLING FOR beweist, dass ihre Liebe zum Classic Rock aufrichtig und mehr als ein „trendy“, „punky stylisches“ Band-Shirt bei H&M ist. Stimme, Songs und Sound sind hier beinahe auf dem Niveau ihrer Idole.

Anspieltipp: ›Back To The River‹ (feat. Warren Haynes)

07 Santana

07 Santana

SANTANA IV

Santana IV Records/Alive

Nach III kommt IV – oder ein Abstecher zur CARAVANSERAI, gefolgt von 19 weiteren Studioalben. Aber im April 2016 war es tatsächlich soweit: Nach 45 Jahren ließ Carlos Santana mit alten Amigos, namentlich Neil Schon, Michael Shrieve, Michael Carabello und Gregg Rolie, den klassischen Band-Sound wieder auferstehen. Ein gelungenes Comeback, erfolgreich noch dazu – in Deutschland war Platz 5 der Charts drin.

Anspieltipp: ›Anywhere You Want To Go‹

06 The Jayhawks

06 The Jayhawks

PAGING MR. PROUST

Sham/Alive

Nach fünf Jahren Pause sind die Jayhawks zurück. Und wenn man sich ihr neues Werk anhört, muss man sagen: Die Wartezeit hat sich gelohnt. Noch immer vereinen Sänger Gary Louris und Kollegen wie keine Zweiten sonnige Americana mit gescheiten Texten und perfekten Popmelodien. Das Ergebnis: Songperlen wie ›Lovers Of The Sun‹, ›Quiet Corners & Empty Spaces‹ und ›Isabel‘s Daughter‹. Tracks zum Träumen.

Anspieltipp: ›Quiet Corners & Empty Spaces‹

05 The Marcus King Band

05 The Marcus King Band

THE MARCUS KING BAND

Concord Records

Jeder Vertreter der Redaktion vergibt seine Punkte und am Ende wird ausgezählt. Das Ergebnis: eine absolut verdiente wie (auch für uns) erfreulich unerwartete Nummer fünf! Nicht eine der seit Jahrzehnten in olympische Höhen glorifizierten Stadionbands, sondern ein 20-Jähriger mit seiner nach ihm benannten Combo hat es unter die Top 5 geschafft. Rock is dead? Keineswegs! Dies ist der gerade einmal zweite Studioanlauf eines schier übermenschlich beseelten Soul-Boys, der seinen Stil aus Funk, Jazz, Psychedelic Rock, Country und Americana schon jetzt gefunden hat. Mit virtuosen Instrumentalkünsten, die ihre Ausprägung bei King zwischen einem angejazzten Jeff Beck und einem psychedelischen Carlos Santana gefunden haben, verlieren sich er und seine Band zwar immer wieder in ausufernden Soli, nie aber benötigt man den Abschluss eines musiktheoretischen Studiums, um diese auch genießen zu können. Auf 13 nie abfallenden Nummern bewahrt Marcus King mit seiner ausgereiften, hoch energetischen und zugleich emotional zerbrechlichen Stimme eine tief geerdete Authentizität, die sich einem jeden nur ansatzweise empfindenden Wesen erschließen muss: „Es ist mir gelungen, endlich das in die Musik zu packen, was ich schon länger in meinem Herzen fühlte“, so King im Interview mit CLASSIC ROCK. Davon war im Vorfeld der Arbeiten an THE MARCUS KING BAND auch das langjährige Mitglied der Allman Brothers, Warren Haynes, begeistert. Der übernahm für den Nachwuchs mit Freuden das Amt des Produzenten und war schließlich erkennbar daran beteiligt, das der jungen Truppe gegebene kreative Spektrum umzusetzen: Ein Funk-Opening bei ›Ain’t Nothin‘ Wrong With That‹ in James-Brown-Manier, die halbakustische Folk-Ballade ›The Man You Didn’t Know‹, das astreine Honky-Tonk-Lamento ›Guitar In My Hand‹, das sphärische Beat-Stück ›Self-Hatred‹ mit Unterstützung von Derek Trucks, der bluesige Southern Rocker ›Virginia‹ mit Haynes persönlich an der Gitarre und sogar ›Thespian Espionage‹, eine Fusion-Komposition mit Querflöten-Impro … alles geboten bei unserem „King des Jahres“!

Anspieltipp: ›The Man You Didn’t Know‹

Paul Schmitz

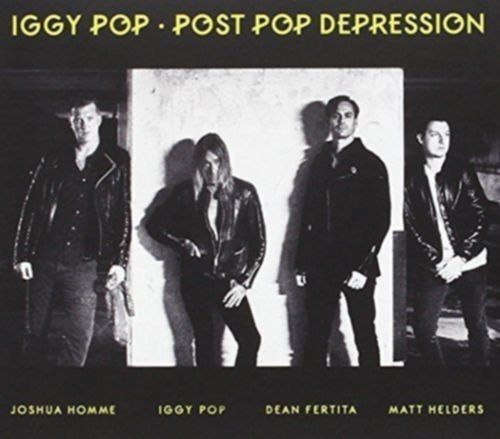

04 Iggy Pop

04 Iggy Pop

POST POP DEPRESSION

Caroline/Universal

Ach, Iggy. Es dürfte wirklich nur wenige Künstler geben, deren Kultstatus, Bekanntheitsgrad und schlichter Coolness-Faktor in so einem krassen Missverhältnis zu ihrem kommerziellen Erfolg stehen. Wem sonst schlägt bei alleiniger Nennung des Namens so eine Woge des Wohlwollens entgegen – die sich aber nie in einem echten Bestseller niederschlug? War es nicht endlich an der Zeit, dass James Newell Osterberg mal so richtig die Ernte einfährt? Umso mehr in dem Jahr, in dem er vom Tod seines Mentors und Förderers David Bowie so gebeutelt war?

Wie wir nun wissen, ging die Rechnung auf. Dabei half sicher auch, dass Mr. Pop andeutete, es würde sich um sein letztes Album handeln. Vor allem aber konnte er auf so prominente wie tatkräftige Unterstützung zählen. Kein Geringerer als Queens-Of-The-Stone-Age-Supremo Josh Homme griff der Punk-Legende unter die Arme, und das nicht allein: Er brachte nicht nur seinen QOTSA-Mitstreiter Dean Fertita mit, auch Arctic-Monkeys-Drummer Matt Helders stieß zum Team. Wodurch POST POP DEPRESSION eine Art Multi-Generationen-Supergroup-Projekt wurde – auf dem dennoch trotz aller Starpower nur Iggy selbst regierte.

Klar hört man die einzigartigen Robo-Riffs des Wüstenwikingers Homme heraus, doch sobald dieses unverwechselbare Timbre erklingt, diese wissende, verlebte Stimme, die trotzdem noch so lasziv, dynamisch und angriffslustig sein kann wie eh und je, ergibt man sich ihr voll und ganz, taucht ein in diese dunklen Geschichten, in der Wehmut, Melancholie und ein schelmisches Augenzwinkern nie weit voneinander entfernt sind. Die wilde Energie der Stooges durfte man hier natürlich nicht mehr erwarten, doch wie nur wenige Platten transportiert POST POP DEPRESSION eine Qualität, die so viele gerne für sich beanspruchen, ohne sie je wirklich zu erreichen: Authentizität. Iggy Pop ist eben nicht das „real wild child“, sondern vor allem eines: the real deal. Dass er es damit 2016 endlich mal in die Top 10 gleich mehrerer Länder schaffte, war einer der dünn gesäten Lichtblicke in diesem fatalen Jahr.

Anspieltipp: ›Paraguay‹

Matthias Jost

03 Metallica

03 Metallica

HARDWIRED… TO-SELF-DESTRUCT

Universal

Kein Album in diesem Jahr wurde so herbeigesehnt wie dieses. Acht Jahre haben Metallica gebraucht, um ihr zehntes reguläres Studiowerk fertig zu stellen, das schürt so einige Erwartungen. Dass sie so einiges in petto hatten zeigt HARDWIRED… TO-SELF-DESTRUCT eindrucksvoll. Denn dort vereinen sie alle musikalischen Phasen der Band zu einem Großen Ganzen. ›Hardwired‹ ist ein Trash-Kracher der alten Schule, kompromisslos und direkt. ›Atlas, Rise!‹ schafft noch Raum für Melodien und ausgiebige Gitarrensoli. Hier liefert Hetfield eine seiner stärksten stimmlichen Leistungen ab, wenn er den Titan in bedrohlichem Ton beschwört. ›Now That We’re Dead‹ ist eine eingängige Hymne, ›Moth Into The Flame‹ der modernste Song mit krachender Strophe und melodischem Refrain. Mit ›Dream No More‹ und ›Halo On Fire‹ schließen Metallica die erste CD mit düsterer Stimmung ab. ›Confusion‹ ist die brachiale Eröffnung von CD Nummer zwei. Danach bringt ›ManUNkind‹ beide Gesichter der Band, das brutale und zarte, in ein perfektes Gleichgewicht. ›Here Comes Revenge‹ steht in der düster verzweifelten Tradition von ›The Unforgiven‹ und ›Thorn Within‹, während ›Am I Savage‹ wie eine Hommage an Megadeth und damit ihren ehemaligen Gitarristen Dave Mustaine wirkt. Bei ›Murder One‹ greifen sie ein bisschen in Richtung ›Enter Sandman‹, mit ›Spit Out The Bone‹ beenden sie HARDWIRED… so kompromisslos wie sie es begonnen haben. Eine solide Sache, wobei man klar betonen muss, dass die zweite Hälfte des Albums die stärkere ist. Größter Wermutstropfen ist jedoch ihr schlechtes Händchen in Sachen Produktion. Dieses Mal wählte man Greg Fidelman, der bei DEATH MAGNETIC die rechte Hand von Rick Rubin war – und es vielleicht auch hätte bleiben sollen. Der Schlagzeugsound klingt wie ein billiger Drumcomputer, Trujillos Bass ist meist nur zu erahnen und auch Hetfield klingt oft leise und schwachbrüstig – allgemein ist der Sound sehr ausgedünnt. Schade, denn alles in allem ist HARDWIRED… ein tolles Album geworden. Wie hätte es wohl erst klingen können, wenn man die Regler ein bisschen anders gedreht hätte?

Anspieltipp: ›ManUNkind‹

Simone Müller

02 Nick Cave

02 Nick Cave

SKELETON TREE

Bad Seeds/Rough Trade

„You fell from the sky/Crash landed in a field“, singt Nick Cave in ›Jesus Alone‹, einem geisterhaft wabernden Songgebet, das sein 16. Album mit den Bad Seeds eröffnet. Es fällt schwer, diese Verse nicht auf die tragische Begebenheit zu beziehen, die über diesem Werk liegt: Im Juli 2015 verlor Cave seinen 15-jährigen Sohn Arthur, als der nach Experimenten mit LSD von einer Klippe stürzte. Selbst wenn die Aufnahmen schon in Gang waren, viele der Lieder schon geschrieben, ist die Platte nicht isoliert von diesem Unglück zu denken. Auch wegen des begleitenden Films „One More Time With Feeling“, der in kargen Schwarzweiß-Bildern die musikalische Atmosphäre von Trauer und Ratlosigkeit aufnimmt.

Dennoch darf nicht vergessen werden, dass SKELETON TREE, jenseits von Caves persönlichem Verlust, ein ästhetisches Erzeugnis ist, ein Kunstwerk, das sich mit allgemeingültigen Themen wie Verlust, Orientierungslosigkeit, dem verzweifelten Ringen um Hoffnung und dem Bedürfnis nach Liebe beschäftigt. Wenn auch auf sehr intime Art und Weise. Caves cooler Sarkasmus, seine dandyhafte Attitüde sind weniger präsent als zu vergangenen Zeiten, seine Stimme klingt sanft, bisweilen brüchig und um Stärke ringend. Und auch die rumpelnde Rockmusik, zu der seine Bad Seeds fähig sind, sucht man vergebens. Es gibt Gitarren zu hören, das schon, und auch analoge Instrumente wie Piano und Streicher. Doch fließen diese ein in einen Strom aus elektronischem Wabern und Brizzeln, für den der geniale Warren Ellis verantwortlich ist.

Es ist deshalb schwer, einzelne Stücke herauszugreifen. ›Rings Of Saturn‹ mit seinen futuristischen Soundsprengseln und seinem grandiosen Sprechgesang und das erhaben-flehende ›I Need You‹ sind vielleicht am eingängigsten. Auf ›Distant Sky‹ wird Cave von Sopranistin Else Torp begleitet. Und ganz am Ende steht mit dem überirdisch schönen Titelstück ein Moment der Katharsis. Als würde eine bleischwere Wolkendecke aufreißen und Licht in die Finsternis strahlen. „And it’s alright now“, singt Cave mehrmals. Es klingt wie ein Beginn, nicht wie ein Ende.

Anspieltipp: ›Rings Of Saturn‹

David Numberger

01 The Rolling Stones

01 The Rolling Stones

BLUE & LONESOME

Polydor/Universal

Seien wir ehrlich: Wenn eine altgediente Band, deren Eigenkompositionen in der Rockgeschichte Spuren von der Tiefe eines Canyons hinterlassen haben, ein Spätwerk mit Cover-Versionen präsentiert, dann verheißt das im Normalfall nichts Gutes. Der Verdacht: Liebesentzug. Genauer gesagt: Die Muse will nicht mehr küssen. Doch im Zusammenhang mit den Rolling Stones das Wort „Normalfall“ in den Mund zu nehmen, trägt selbstredend absurde Züge. Zum einen, weil sie niemandem, wirklich niemandem mehr beweisen müssen, dass sie Songs schreiben können. Zum anderen, weil sie vermutlich auch aus den mittelgrößten Hits der Bay City Rollers ein knackiges Album gezaubert hätten, denn auf Keith Richards‘ Bullshit-Detektor ist gemeinhin Verlass. Letzterer konnte bei BLUE & LONESOME aber ohnehin ausgeschaltet bleiben, die zwölf Vorlagen sind über alle Zweifel erhaben. Je zwei stammen von Willie Dixon und Little Walter, eine von Howlin‘ Wolf. Den Titelsong hat anno 1949 Memphis Slim verfasst, Magic Sam, Jimmy Reed und Buddy Johnson werden ebenfalls zitiert. Denn ob auf dem 23. Studioalbum der Rolling Stones ein potenzieller Single-Hit zu finden ist, geht mittlerweile wohl selbst Mick Jagger am hageren Hintern vorbei. Der Plan war ein anderer: Spaß zu haben. Und jenen Künstlern die Ehre zu erweisen, die einst zu verhindern halfen, dass aus dem Lehrersohn Jagger selbst ein Lehrer wurde, dass Charlie Watts bis zur Rente als Grafiker arbeitete und Keith Richards ein Amateurgitarrist blieb. Vermutlich gibt es weltweit ein paar Tausend Bands, die alte Blues-Nummern nachspielen, man könnte dieses Projekt als wenig originell abtun. Bis man Jaggers schnarrende Stimme und seine beseelte Blues-Harp hört, begleitet von diesem stoisch schlichten Schlagzeugspiel, das eher rollt als rockt, und von diesen beiden schartigen Gitarristen, denen die richtige Attitüde bis heute wichtiger ist als geschmeidige Virtuosität. Ist BLUE & LONESOME ihr letztes gemeinsames Album? Vielleicht. Hoffentlich nicht. Falls doch, ist es ein würdevoller Abgang.

Anspieltipp: ›Commit A Crime‹

Uwe Schleifenbaum

Hier findet ihr die Plätze 20-11.

Die Playlist zu unseren Top 50 2016 findet ihr bei Juke.